*Steine am Kraftplatz Altenberg

Gemeinde: Zellerndorf

Zeitkategorie: --

Chronik:

Der geologische Aufbau der Landschaft um Zellerndorf1)

aus ROETZEL Reinhard, 2000 (Ausführlicher unter „Dokumente“.)

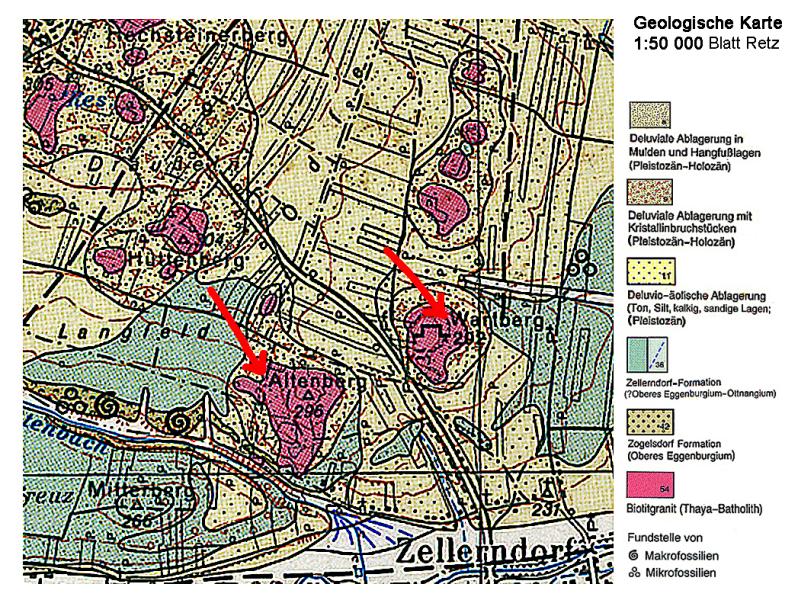

ZELLERNDORF liegt an der Grenze zweier landschaftsprägender geologischer Großeinheiten, die in ihrem Alter und in ihrer Entstehungsgeschichte völlig verschieden sind. Obwohl geographisch bereits im Weinviertel gelegen gehören die Granitkuppen nördlich von ZELLERNDORF und um Pillersdorf aus geologischer Sicht noch zu den kristallinen Gesteinen des Waldviertels. Diese Gesteine, hier hauptsächlich Granite, gehören zur sogenannten Böhmischen Masse und sind der Erdfrühzeit (Präkambrium) und sind im Erdaltertum (Paläozoikum) entstanden. Östlich bis südöstlich von ZELLERNDORF und nördlich von Watzelsdorf tauchen die kristallinen Gesteine tiefer gegen Osten ab. Über diesen Graniten, die hier den Untergrund bilden, liegen Meeresablagerungen aus der Erdneuzeit (Känozoikum), die zur sogenannten Molassezone gehören. Sowohl die Granite als auch die Ablagerungen des Meeres werden oft oberflächlichennah von den, aus der jüngsten geologischen Vergangenheit stammenden von Ablagerungen der Quartärzeit bedeckt. Der geologische Aufbau der Landschaft um ZELLERNDORF spiegelt so die Erdgeschichte der letzten 600 Millionen Jahre wider.

Sowohl in der Erdurzeit (Präkambrium: 4700 bis 570 Millionen Jahre vor heute) als auch im Erdaltertum (Paläozoikum: 570 bis 248 Millionen Jahre vor heute) wurden die Gesteine der Böhmischen Masse in mehrere Gebirgsbildungsphasen einbezogen. Zuletzt geschah die Auffaltung zu einem Hochgebirge im Oberen Paläozoikum (300 bis 260 Millionen Jahre vor heute) während der Variszischen Gebirgsbildung.2)

Auch der Thaya-Batholith, zu dem auch der Granit nordwestlich von Zellerndorf gehört, entstand während einer dieser Gebirgsbildungsphasen. Aus der Tiefe drang Gesteinsschmelze in die Erdkruste, schmolz teilweise die umgebenden Gesteine auf und erstarrte langsam. Während dieses langsamen Abkühlungsprozesses konnten sich Feldspat, Quarz und Glimmer bilden. Radiometrische Altersmessungen der Granite des Thaya-Batholiths haben ein Bildungsalter von 570 bis 660 Millionen Jahre vor heute ergeben.3) In weiterer Folge wurde der Granit durch die Bewegungen an Störungszonen, wie z. B. der Diendorfer Störungszone mechanisch stark beansprucht, zerschert und zerrieben.

Aus dem Erdmittelalter (Mesozoikum: 248 bis 65 Millionen Jahre vor heute) und dem Alttertiär (65 bis 23,7 Millionen Jahre vor heute) sind im gesamten Waldviertel und Westlichen Weinviertel weder an der Oberfläche noch durch Bohrungen Ablagerungen bekannt. Während des Großteils dieser äußerst langen Zeit spanne von ca. 225 Millionen Jahren war die Böhmische Masse jedoch weitgehend landfest und daher der Erosion ausgesetzt. In dieser Zeit erfolgte die Abtragung von mehrere Kilometer dicken Gesteinsmassen und die Umwandlung der Hochgebirge der Böhmischen Masse zu einem Mittelgebirge.

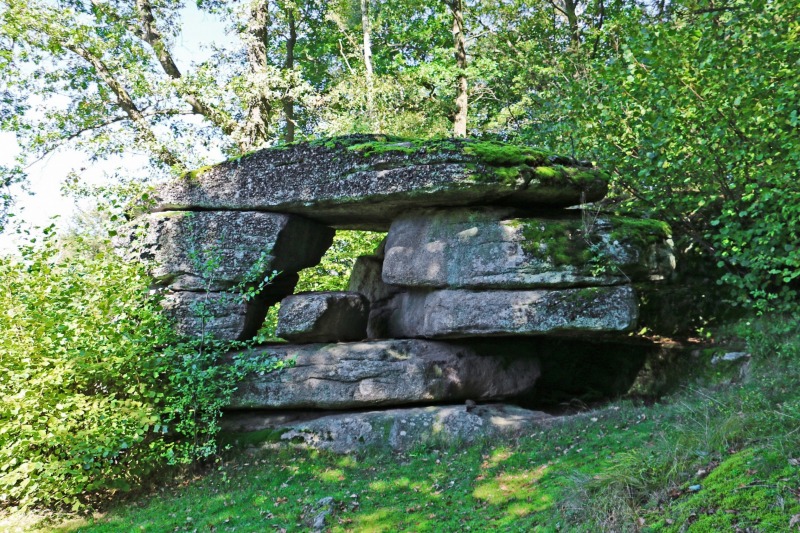

Im Eozän (56,5 bis 35,4 Millionen Jahre vor heute) war die Klimaentwicklung für die Landformung des Waldviertels von großer Bedeutung. In dieser Zeit herrschten in unserem Raum zum letzten Mal tropische Klimabedingungen, sodass die Böhmische Masse einer tiefgreifenden, tropischen Verwitterung ausgesetzt war. Neben der intensiven flächigen Vergrusung der kristallinen Gesteine führte dies besonders bei den gra nitischen Gesteinen zur sogenannten „Wollsackverwitterung.“ Dabei wurde der Kornverband bevorzugt entlang von Klüften und Rissen im Gestein aufgelöst. Die spätere Abtragung der gelockerten Gesteinsbereiche im Jungtertiär und Quartär führte dann zur Freilegung der kantengerundeten Blöcke (Wollsäcke). Diese Art der Granitverwitterung findet man in den heutigen Blocklandschaften des westlichen Wald- und Mühlviertels, aber auch im Granitareal des Thaya-Batholiths zwischen Retz und Maissau im östlichen Waldviertel und anschließenden Weinviertel.4) Auf diese Weise entstanden die zahlreichen, oft sagenumwobenen Granitblöcke, wie z. B. die berühmten „Kogelsteine“ und die „Fehhaube“5) bei Grafenberg, aber auch die meist namenlosen Rundlinge auf den Kuppen zwischen ZELLERNDORF und Pillersdorf.

Während dieser tropischen Klimaphase im Eozän wurden auch mächtige Verwitterungsdecken gebildet. Da bei entstand Roterde (Laterit) und Porzellanerde (Kaolin). Dieser wurde z. B. in Mallersbach, auch abgebaut.

———————————————————————————————————————

1) ROETZEL R.: Der geologische Aufbau der Landschaft um Zellerndorf.

in: MOCHTY-WELTIN u.a.: Heimat Zellerndorf, 2000

2) HOCK Volker: Der geologische Bau des Grundgebirges.

in: STEININGER Fritz (Hrsg.), Erdgeschichte des Waldviertels.

Schriftenreihe Waldviertler Heimatbund 38 S.37-60 Horn (1999)

3) FINGER/RIEGLER: Der Thayabatholith und der kristalline Untergrund des Weinviertels.

in: ROETZEL Reinhard: Arbeitstagung Geol. Bundesanstalt 1999, Retz, S.23-31 Wien (1999)

4) STEININGER Fritz: Erdgeschichte erleben - Eine Einführung.

in: PUSCHNIK/Herta PUSCHNIK, Urgeschichtswanderweg Eggenburg-Pulkau-Retz-Znaim 1-15 (Pulkau 1993).

HUBER Karl Heinrich: Zum Formenschatz der Granitverwitterung und -abtragung im nordwestlichen Waldviertel.

in: STEININGER (Hrsg.): Erdgeschichte des Waldviertels.Schriftenreihe Waldviertler Heimatbund 38 S.113-132 Horn (1999)

5) KAPPL, A. (2001): Das Geheimnis der Feenhaube: Die großen Steine von Eggenburg - Österreichs Stonehenge. Wien: Sonnweg (2001)

Beschreibung:

ROETZEL Reinhard: Der geologische Aufbau der Landschaft um Zellerndorf.

in: MOCHTY-WELTIN u.a.: Heimat Zellerndorf, 2000

(Vollständiger Artikel unter „Dokumente“)

Im Eozän (56,5 bis 35,4 Millionen Jahre vor heute) herrschten in unserem Raum zum letzten Mal tropische Klimabedingungen, sodass die Böhmische Masse einer tiefgreifenden, tropischen Verwitterung ausgesetzt war. Dies besonders bei den granitischen Gesteinen zur sogenannten „Wollsackverwitterung.“ Diese Art der Granitverwitterung findet man in den heutigen Blocklandschaften des westlichen Wald- und Mühlviertels, aber auch im Granitareal des Thaya-Batholiths zwischen Retz und Maissau im östlichen Waldviertel und anschließenden Weinviertel. Auf diese Weise entstanden die zahlreichen, oft sagenumwobenen Granitblöcke, wie z. B. die berühmten „Kogelsteine“ und die „Fehhaube“ bei Grafenberg.

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Pareidolie

Pareidolie (altgriech. Form, Erscheinung, (Trug-)Bild, theologisch auch ‚Götzenbild‘) bezeichnet das Phänomen, in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter und vertrau-te Wesen oder Gegenstände zu erkennen. Vielfach werden diese Wahrnehmungen auch (aktiv) „gesucht“ - z.B. „Krötenstein“, „Teufelsauge“.

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Neopaganismus

„Kraftorte“ spielen in verschiedenen neopaganen Strömungen eine wichtige Rolle. Von diesen Plätzen gehen nach neopaganem Verständnis besondere Kräfte aus, die sie für die Durchführung von neuheidnischen Ritualen besonders attraktiv machen. Dazu zählen unter anderem geschützte Boden- und Naturdenkmale, so tatsächliche oder vermeintliche Kultplätze und prähistorische Siedlungs- und Bestattungsplätze wie Megalithen, Hügelgräber, eisenzeitliche Viereckschanzen und exponierte Einzelbäume.

Details

| Gemeindename | Zellerndorf |

| Gemeindekennzahl | 31052 |

| Ortsübliche Bezeichnung | *Steine am Kraftplatz Altenberg |

| Objektkategorie | 1203 ( Kulturhistorische Natur- und Steindenkmäler | | Kultsteine) |

| Katastralgemeinde | Zellerndorf -- GEM Zellerndorf |

| Flurstücks- bzw. Grundstücksnummer | |

| Ortschafts- bzw. Ortsteil | |

| Straße und Hausnummer bzw. Flurname | |

| Längengrad | |

| Breitengrad |

| denkmalgeschützt | nicht geschuetzt |

| Höhe (m) | |

| gemessen od. geschätzt | -- |

| Breite (m) | |

| gemessen od. geschätzt | -- |

| Tiefe (m) | |

| gemessen od. geschätzt | -- |

| Zustandsklassifizierung | gut |

| Falls sanierungsbedürftig od. ruinös: empfohlene Maßnahmen |

| Beschreibung des Objekts (Deutung, Material und Technik) | ROETZEL Reinhard: Der geologische Aufbau der Landschaft um Zellerndorf. in: MOCHTY-WELTIN u.a.: Heimat Zellerndorf, 2000 (Vollständiger Artikel unter „Dokumente“) Im Eozän (56,5 bis 35,4 Millionen Jahre vor heute) herrschten in unserem Raum zum letzten Mal tropische Klimabedingungen, sodass die Böhmische Masse einer tiefgreifenden, tropischen Verwitterung ausgesetzt war. Dies besonders bei den granitischen Gesteinen zur sogenannten „Wollsackverwitterung.“ Diese Art der Granitverwitterung findet man in den heutigen Blocklandschaften des westlichen Wald- und Mühlviertels, aber auch im Granitareal des Thaya-Batholiths zwischen Retz und Maissau im östlichen Waldviertel und anschließenden Weinviertel. Auf diese Weise entstanden die zahlreichen, oft sagenumwobenen Granitblöcke, wie z. B. die berühmten „Kogelsteine“ und die „Fehhaube“ bei Grafenberg. Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Pareidolie Pareidolie (altgriech. Form, Erscheinung, (Trug-)Bild, theologisch auch ‚Götzenbild‘) bezeichnet das Phänomen, in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter und vertrau-te Wesen oder Gegenstände zu erkennen. Vielfach werden diese Wahrnehmungen auch (aktiv) „gesucht“ - z.B. „Krötenstein“, „Teufelsauge“. Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Neopaganismus „Kraftorte“ spielen in verschiedenen neopaganen Strömungen eine wichtige Rolle. Von diesen Plätzen gehen nach neopaganem Verständnis besondere Kräfte aus, die sie für die Durchführung von neuheidnischen Ritualen besonders attraktiv machen. Dazu zählen unter anderem geschützte Boden- und Naturdenkmale, so tatsächliche oder vermeintliche Kultplätze und prähistorische Siedlungs- und Bestattungsplätze wie Megalithen, Hügelgräber, eisenzeitliche Viereckschanzen und exponierte Einzelbäume. |

| Bei besonderen Objekten: Beschreibung von Details | GOLLHOFER Leopoldine: Die Orts- und Flurnamen von ZELLERNDORF. in: Die Orts- und Flurnamen westlich von Zellerndorf innerhalb der Linie: Staatsgrenze – Niederfladnitz – Hofern – Waitzendorf - Leodagger – Pulkau – Rohrendorf a.d. Pulkau – Dietmannsdorf – Deinzendorf – ZELLERNDORF – Klein Höflein - Unter Retzbach, Hausarbeit Hollabrunn S.216-226 (1967) S.13 „Altenbergen“: das ist der zuerst genutzte Berg. Diese Interpretation findet sich in so gut wie allen Schriften, die sich aktuell mit Flurnamen beschäftigen. Die Interpretation „Der Name Altenberg stammt vom keltischen „alto“ im Sinne von „Erhaben“ und „Heilig,“ ist ohne Quellenangabe nicht zuordenbar. Ergänzung: „Völkische Interpretationen“ waren in der Zeit vor 1945 üblich. |

| Zeitkategorie | -- |

| Ursprungsdaten, Chronik: (Zeit und Ursache der Errichtung bzw. Überlieferung, Namen der Urheber, Künstler bzw. Handwerker, Sanierungen) | Der geologische Aufbau der Landschaft um Zellerndorf1) aus ROETZEL Reinhard, 2000 (Ausführlicher unter „Dokumente“.) ZELLERNDORF liegt an der Grenze zweier landschaftsprägender geologischer Großeinheiten, die in ihrem Alter und in ihrer Entstehungsgeschichte völlig verschieden sind. Obwohl geographisch bereits im Weinviertel gelegen gehören die Granitkuppen nördlich von ZELLERNDORF und um Pillersdorf aus geologischer Sicht noch zu den kristallinen Gesteinen des Waldviertels. Diese Gesteine, hier hauptsächlich Granite, gehören zur sogenannten Böhmischen Masse und sind der Erdfrühzeit (Präkambrium) und sind im Erdaltertum (Paläozoikum) entstanden. Östlich bis südöstlich von ZELLERNDORF und nördlich von Watzelsdorf tauchen die kristallinen Gesteine tiefer gegen Osten ab. Über diesen Graniten, die hier den Untergrund bilden, liegen Meeresablagerungen aus der Erdneuzeit (Känozoikum), die zur sogenannten Molassezone gehören. Sowohl die Granite als auch die Ablagerungen des Meeres werden oft oberflächlichennah von den, aus der jüngsten geologischen Vergangenheit stammenden von Ablagerungen der Quartärzeit bedeckt. Der geologische Aufbau der Landschaft um ZELLERNDORF spiegelt so die Erdgeschichte der letzten 600 Millionen Jahre wider. Sowohl in der Erdurzeit (Präkambrium: 4700 bis 570 Millionen Jahre vor heute) als auch im Erdaltertum (Paläozoikum: 570 bis 248 Millionen Jahre vor heute) wurden die Gesteine der Böhmischen Masse in mehrere Gebirgsbildungsphasen einbezogen. Zuletzt geschah die Auffaltung zu einem Hochgebirge im Oberen Paläozoikum (300 bis 260 Millionen Jahre vor heute) während der Variszischen Gebirgsbildung.2) Auch der Thaya-Batholith, zu dem auch der Granit nordwestlich von Zellerndorf gehört, entstand während einer dieser Gebirgsbildungsphasen. Aus der Tiefe drang Gesteinsschmelze in die Erdkruste, schmolz teilweise die umgebenden Gesteine auf und erstarrte langsam. Während dieses langsamen Abkühlungsprozesses konnten sich Feldspat, Quarz und Glimmer bilden. Radiometrische Altersmessungen der Granite des Thaya-Batholiths haben ein Bildungsalter von 570 bis 660 Millionen Jahre vor heute ergeben.3) In weiterer Folge wurde der Granit durch die Bewegungen an Störungszonen, wie z. B. der Diendorfer Störungszone mechanisch stark beansprucht, zerschert und zerrieben. Aus dem Erdmittelalter (Mesozoikum: 248 bis 65 Millionen Jahre vor heute) und dem Alttertiär (65 bis 23,7 Millionen Jahre vor heute) sind im gesamten Waldviertel und Westlichen Weinviertel weder an der Oberfläche noch durch Bohrungen Ablagerungen bekannt. Während des Großteils dieser äußerst langen Zeit spanne von ca. 225 Millionen Jahren war die Böhmische Masse jedoch weitgehend landfest und daher der Erosion ausgesetzt. In dieser Zeit erfolgte die Abtragung von mehrere Kilometer dicken Gesteinsmassen und die Umwandlung der Hochgebirge der Böhmischen Masse zu einem Mittelgebirge. Im Eozän (56,5 bis 35,4 Millionen Jahre vor heute) war die Klimaentwicklung für die Landformung des Waldviertels von großer Bedeutung. In dieser Zeit herrschten in unserem Raum zum letzten Mal tropische Klimabedingungen, sodass die Böhmische Masse einer tiefgreifenden, tropischen Verwitterung ausgesetzt war. Neben der intensiven flächigen Vergrusung der kristallinen Gesteine führte dies besonders bei den gra nitischen Gesteinen zur sogenannten „Wollsackverwitterung.“ Dabei wurde der Kornverband bevorzugt entlang von Klüften und Rissen im Gestein aufgelöst. Die spätere Abtragung der gelockerten Gesteinsbereiche im Jungtertiär und Quartär führte dann zur Freilegung der kantengerundeten Blöcke (Wollsäcke). Diese Art der Granitverwitterung findet man in den heutigen Blocklandschaften des westlichen Wald- und Mühlviertels, aber auch im Granitareal des Thaya-Batholiths zwischen Retz und Maissau im östlichen Waldviertel und anschließenden Weinviertel.4) Auf diese Weise entstanden die zahlreichen, oft sagenumwobenen Granitblöcke, wie z. B. die berühmten „Kogelsteine“ und die „Fehhaube“5) bei Grafenberg, aber auch die meist namenlosen Rundlinge auf den Kuppen zwischen ZELLERNDORF und Pillersdorf. Während dieser tropischen Klimaphase im Eozän wurden auch mächtige Verwitterungsdecken gebildet. Da bei entstand Roterde (Laterit) und Porzellanerde (Kaolin). Dieser wurde z. B. in Mallersbach, auch abgebaut. ——————————————————————————————————————— 1) ROETZEL R.: Der geologische Aufbau der Landschaft um Zellerndorf. in: MOCHTY-WELTIN u.a.: Heimat Zellerndorf, 2000 2) HOCK Volker: Der geologische Bau des Grundgebirges. in: STEININGER Fritz (Hrsg.), Erdgeschichte des Waldviertels. Schriftenreihe Waldviertler Heimatbund 38 S.37-60 Horn (1999) 3) FINGER/RIEGLER: Der Thayabatholith und der kristalline Untergrund des Weinviertels. in: ROETZEL Reinhard: Arbeitstagung Geol. Bundesanstalt 1999, Retz, S.23-31 Wien (1999) 4) STEININGER Fritz: Erdgeschichte erleben - Eine Einführung. in: PUSCHNIK/Herta PUSCHNIK, Urgeschichtswanderweg Eggenburg-Pulkau-Retz-Znaim 1-15 (Pulkau 1993). HUBER Karl Heinrich: Zum Formenschatz der Granitverwitterung und -abtragung im nordwestlichen Waldviertel. in: STEININGER (Hrsg.): Erdgeschichte des Waldviertels.Schriftenreihe Waldviertler Heimatbund 38 S.113-132 Horn (1999) 5) KAPPL, A. (2001): Das Geheimnis der Feenhaube: Die großen Steine von Eggenburg - Österreichs Stonehenge. Wien: Sonnweg (2001) |

| Chronik - allfällige Ergänzungen: (z.B. Sagen, Legenden, Überlieferungen ausführlicher) | |

| ZELLERNDORF Altenberg Steine Titel 1. | |

| 1995 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

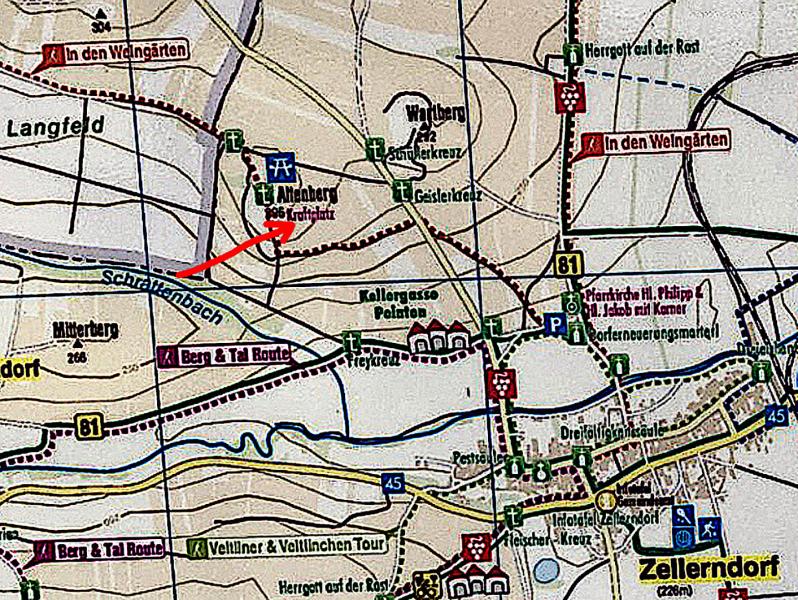

| ZELLERNDORF Tourismuskarte 1bs | |

| 2024 | |

| Gemeinde Zellerndorf |

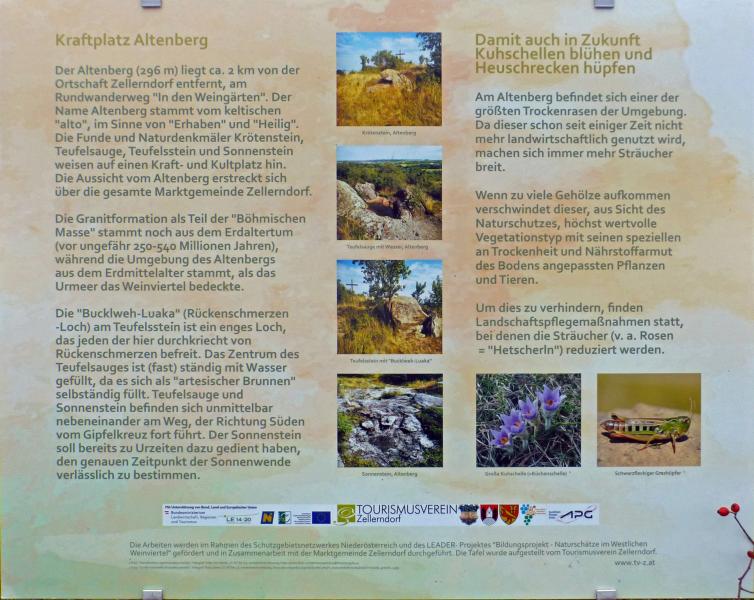

| ZELLERNDORF Altenberg Information 1cs | |

| Peter Stadler MSc |

| ZELLERNDORF Karte Geologie Altenberg 1ds | |

| 1998 | |

| Geologische Karte der Republik Österreich 1:50.000 (Wien: Geol. Bundesanst. 1998). |

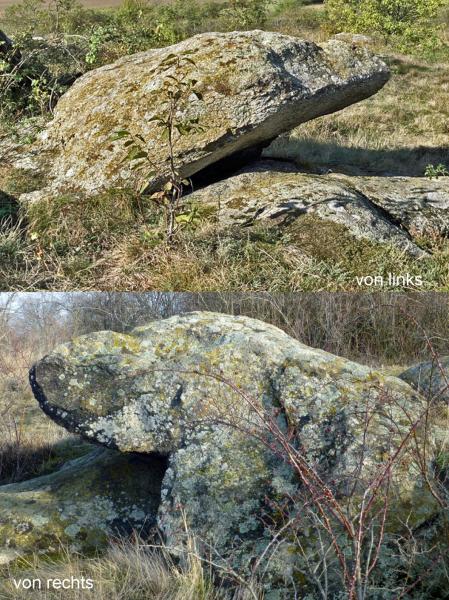

| ZELLERNDORF Altenberg Krötenstein 2as | |

| 2007-01-12 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

| ZELLERNDORF Altenberg Krötenstein 2bs | |

| 2007 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

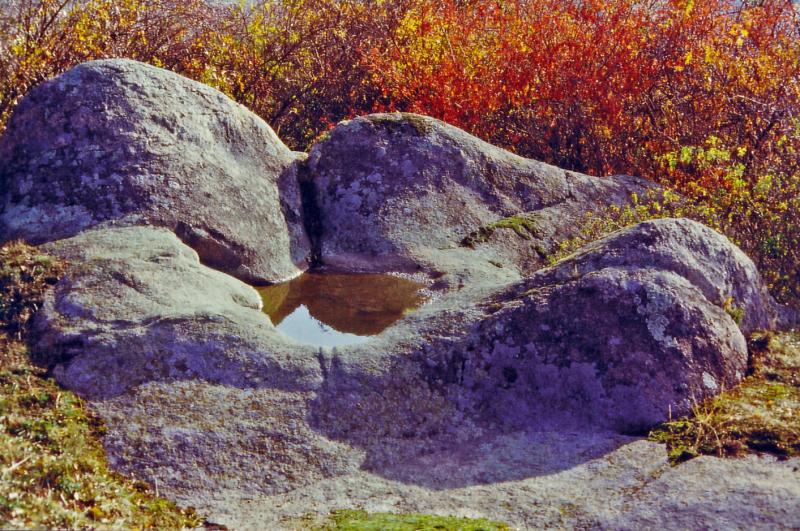

| ZELLERNDORF Altenberg Stein 3as | |

| 1995 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

| ZELLERNDORF | |

| 2022 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

| ZELLERNDORF Altenberg Stein mit Wasser 4as | |

| 1995 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

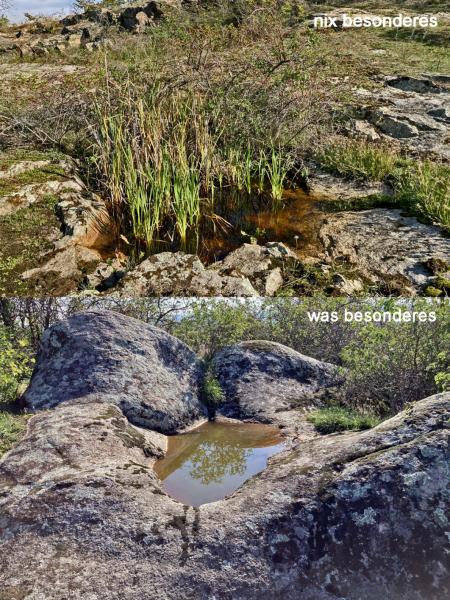

| ZELLERNDORF Sltenberg 4bs | |

| 2022 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

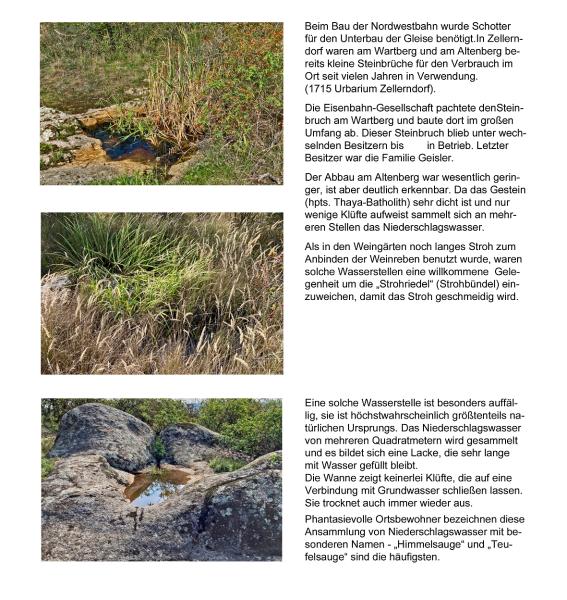

| ZELLERNDORF Altenberg 4cs | |

| 2022 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

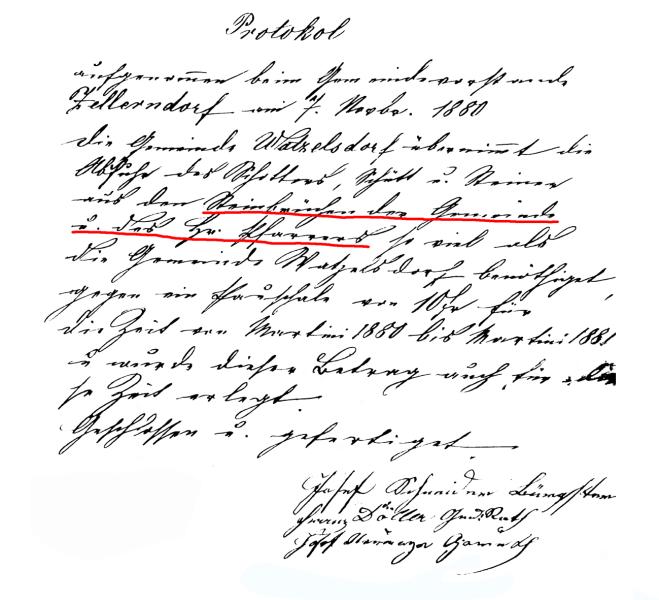

| ZELLERNDORF Sitzungs-Protokoll - Steinbruch 5as | |

| 1880-11-07 | |

| Gemeinde ZELLERNDORF |

| Frau mit Strohriedel 5b | |

| ? | |

| NOELB MG_885a |

| Schönhofer Adalbert mit Strohriedel 5ds | |

| 1935 | |

| Archiv Schönhofer |

| ZELLERNDORF Altenberg Krötenstein 6as | |

| 2024 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

| ZELLERNDORF Religion Pfarrverbandskreuz 6bs | |

| 2024 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

| ZELLERNDORF Altenberg | |

| 2022 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

| ZELLERNDORF Altenberg | |

| 2022 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

| ZELLERNDORF Altenberg 7cs | |

| 2023-03-03 | |

| Mag. Josef Schönhofer |

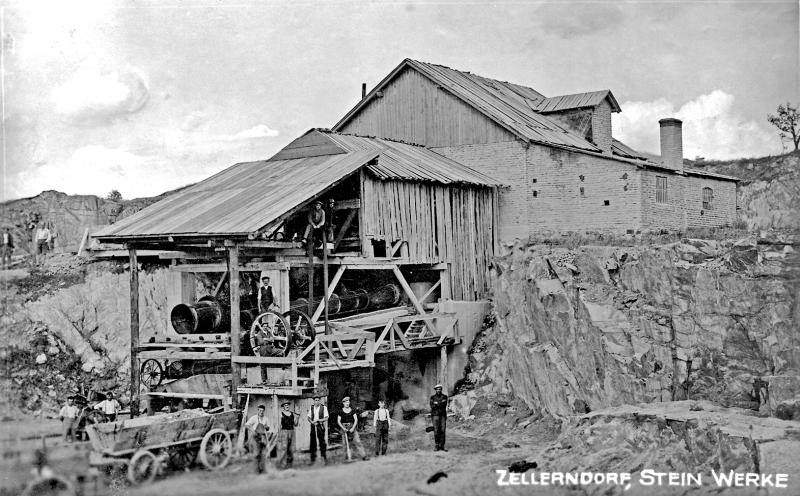

| ZELLERNDORF Wartberg Steinwerke | |

| ? | |

| Archiv Schönhofer |

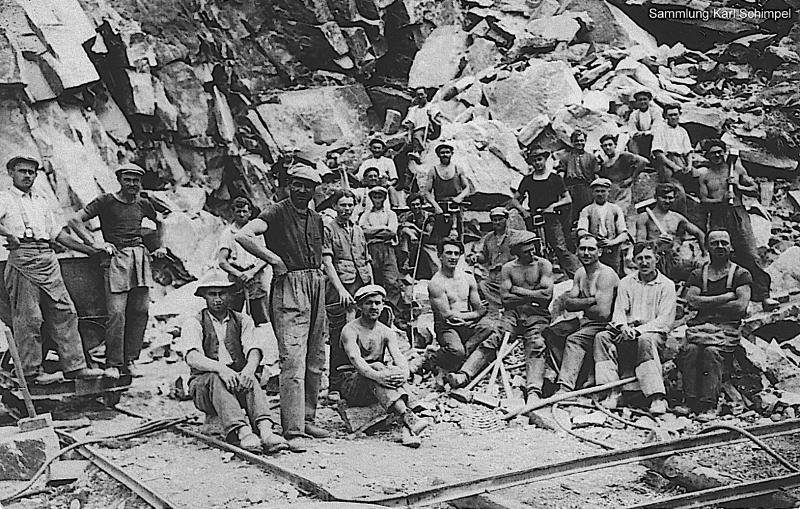

| ZELLERNDORF Wartberg Steinbruch | |

| ? | |

| Sammlung Karl Schimpel |

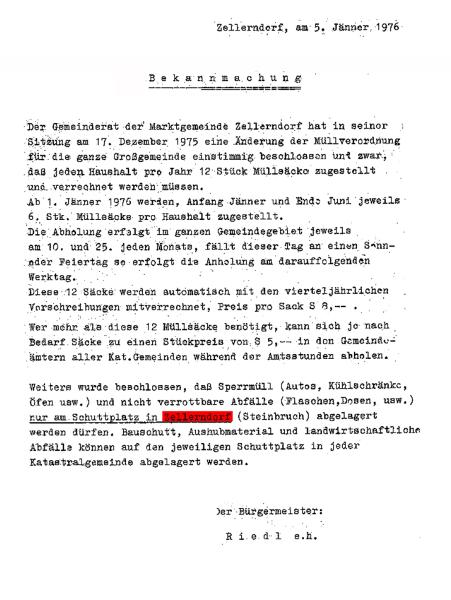

| ZELLERNDORF Müllabfuhr | |

| 1976-01-03 | |

| Gemeinde ZELLERNDORF |

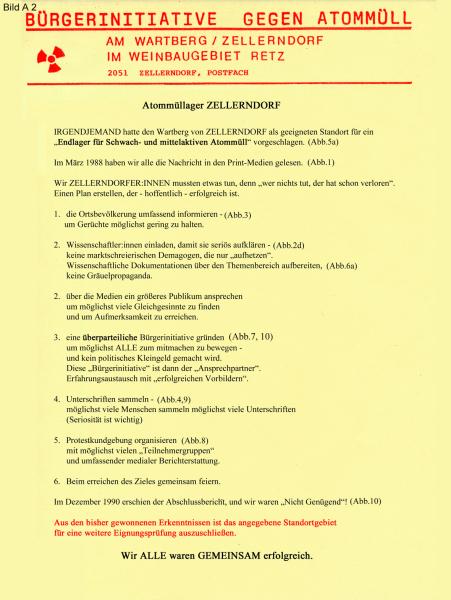

| ZELLERNDORF Wartberg Atommüll-Lager 1s | |

| ZELLERNDORF Atommüll-Lager 2s | |

| Archiv Schönhofer - Atommüll |

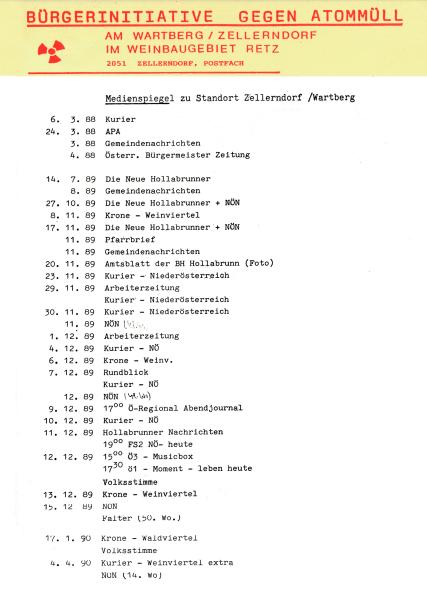

| ZELLERNDORF Atommüll-Lager Pressespiegel 3s | |

| Archiv Schönhofer - Atommüll |

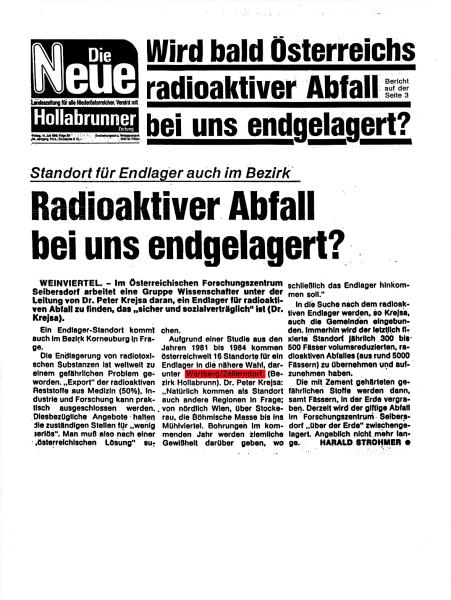

| Kurier Atommüll-Lager 4s | |

| 1988-03-06 | |

| N.N. in: Kurier 1988-03-06 |

| Österr. Bürgermeister Zeitung - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 4as | |

| 1988-04 | |

| N.N. in: Österr. Bürgermeister Zeitung Nr.15/16 - 1988-04 |

| Die Neue Hollabrunner Zeitung - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 5s | |

| 1989-07-14 | |

| Harald Stromer in: Die Neue Hollabrunner Zeitung 1989-07-14 |

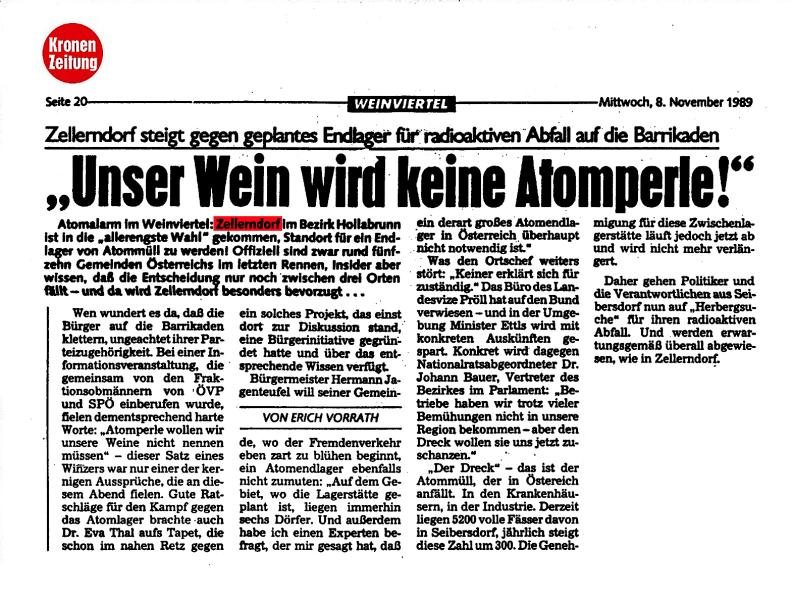

| Kronenzeitung -ZELLERNDORF Atommüll-Lager 5as | |

| 1989-11-08 | |

| Erich Vorrat in: Kronen-Zeitung 1898-11-08 |

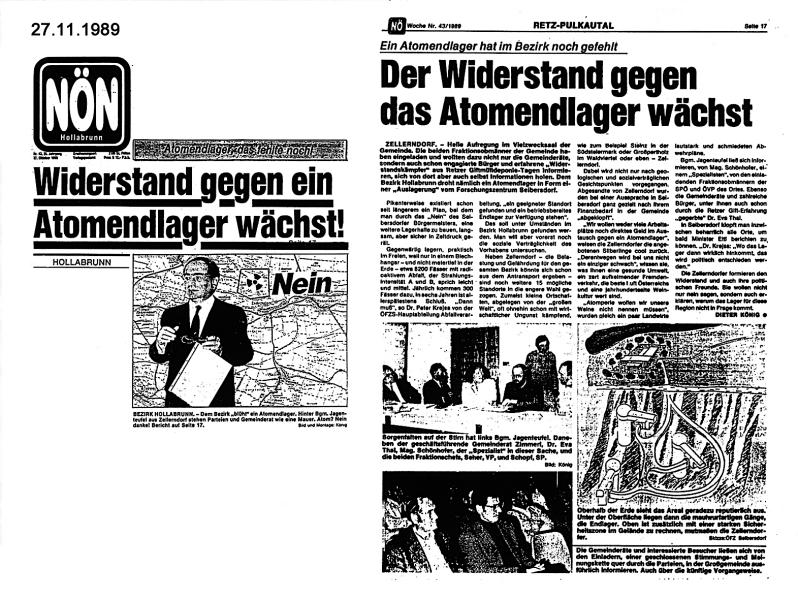

| NÖN - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 6s | |

| 1989-10-27 | |

| Dieter König in: NÖN 1989-10-27 |

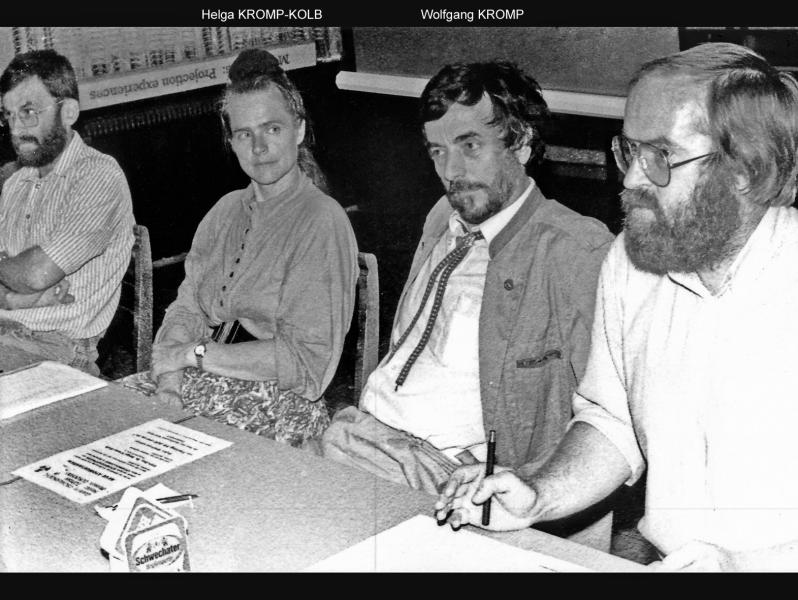

| NÖN - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 6as | |

| 1989-10-27 | |

| Archiv Schönhofer - Atommüll (Fotograf unbekannt) |

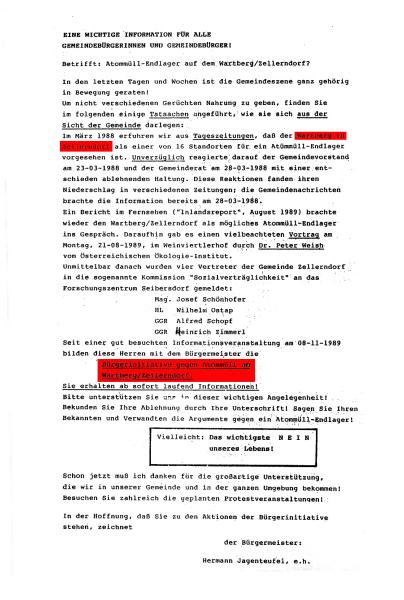

| ZELLERNDORF Gemeindenachrichten - Atommüll-Lager 7s. | |

| 1989-11 | |

| Gemeinde Zellerndorf |

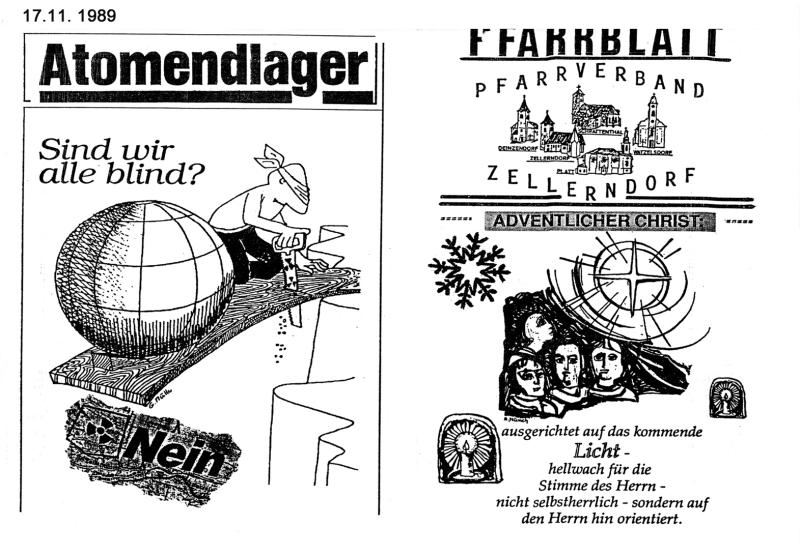

| Pfarrblatt -ZELLERNDORF Atommüll-Lager 8s | |

| 1989-11-17 | |

| Pfarre Zellerndorf |

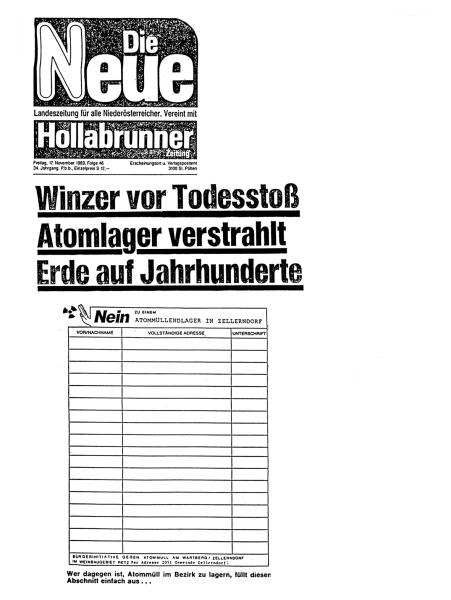

| Neue Hollabrunner Zeitung - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 9s | |

| 1989-11-17 | |

| Sonja König in Die Neue Hollabrunner Zeitung 1989-11-17 |

| NÖN -ZELLERNDORF Atommüll-Lager 9as | |

| 1989-11-17 | |

| Sonja König in Die Neue Hollabrunner Zeitung 1989-11-17 |

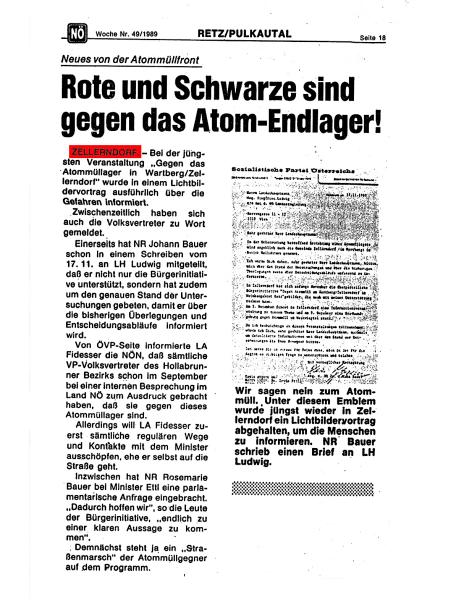

| NÖN - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 10s | |

| 1989-12 | |

| N.N. in: NÖN No.49/1989 S.18 |

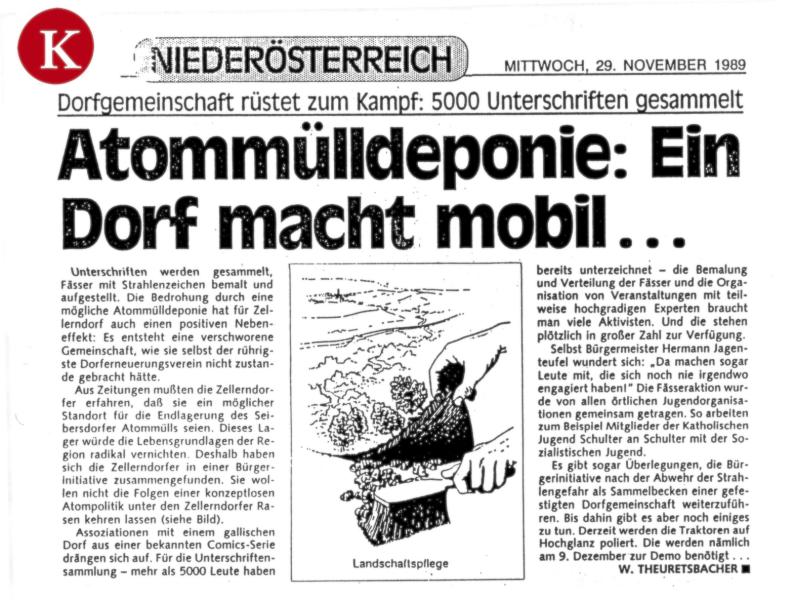

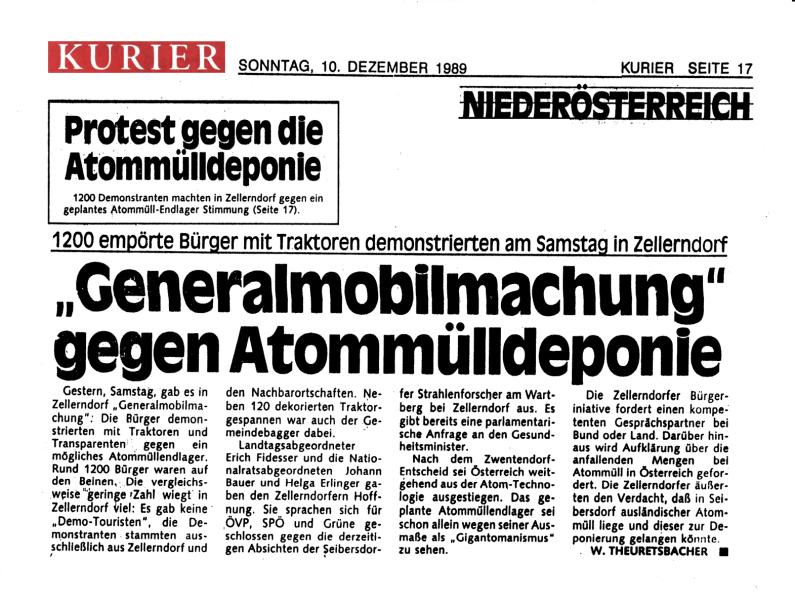

| Kurier - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 11s | |

| 1989-11-29 | |

| W. Theuretsbacher in: Kurier 1989-11-29 |

| Arbeiterzeitung - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 12s | |

| 1989-12-01 | |

| Andreas Kuba in Arbeiterzeitung 1989-12-01 S.12 |

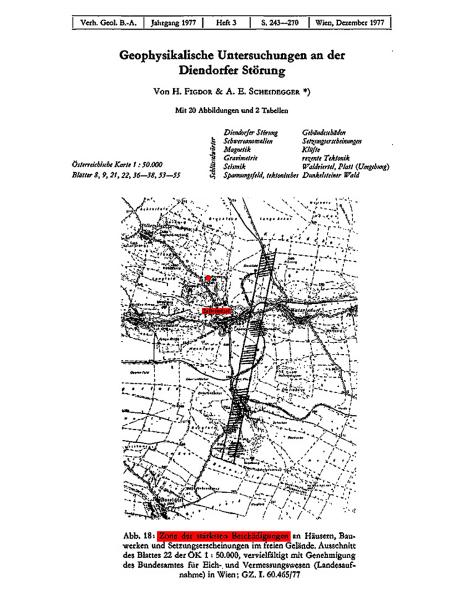

| FIGDOR_Diendorfer Störung 13s | |

| 1977 | |

| Verh. Geol. B.-A. Jg.1977 Heft3 S.243-270, Wien |

| ZELLERNDORF Atommüll-Lager Demonstration 14as | |

| 1989-12-09 | |

| Foto: Alfred Pröglhöf |

| ZELLERNDORF Atommüll-Lager Demonstration 14bs | |

| 1989-12-09 | |

| Foto: Alfred Pröglhöf |

| ZELLERNDORF Atommüll-Lager Demonstration 14cs | |

| 1989-12-09 | |

| Foto: Alfred Pröglhöf |

| ZELLERNDORF Atommüll-Lager Demonstration 14ds | |

| 1989-12-09 | |

| Foto: Alfred Pröglhöf |

| ZELLERNDORF Atommüll-Lager Demonstration 14es | |

| 1989-12-09 | |

| Foto: Alfred Pröglhöf |

| ZELLERNDORF Atommüll-Lager Demonstration 14fs | |

| 1989-12-09 | |

| Foto: Alfred Pröglhöf |

| Kurier - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 15as | |

| 1989-12-10 | |

| W. Theuretsbacher in: Kurier 1989-12-10 S.17 |

| Volksstimme -ZELLERNDORF Atommüll-Lager 15bs | |

| 1989-12-12 | |

| Peter Hlebayna in Volksstimme 1989-12-12 S.5 |

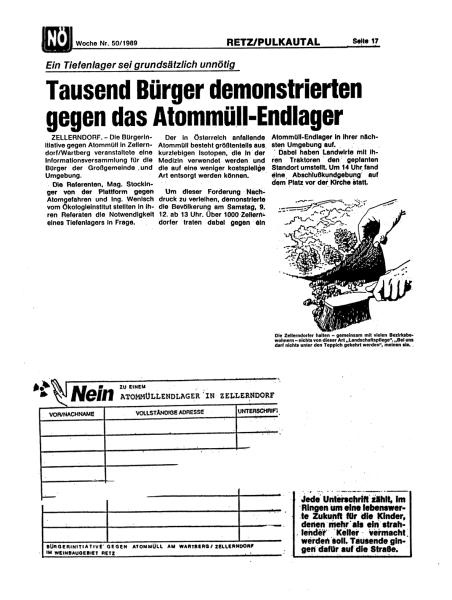

| NÖN - ZELLERNDORF Atommüll-Lager 15cs | |

| 1989-12-15 | |

| N.N. in NÖ No.50/1989 S.17 |

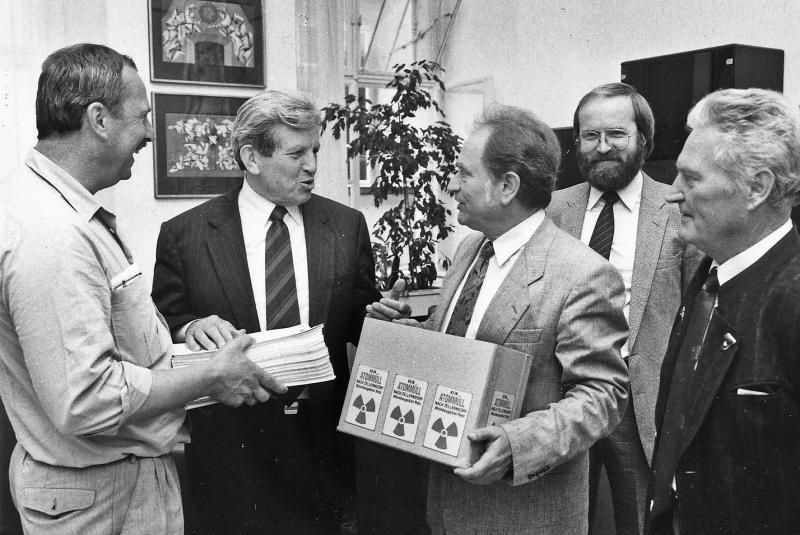

| ZELLERNDORF Atommüll-Lager - Unterschriftenübergabe 16s | |

| 1989 | |

| Fotograf unbekannt |

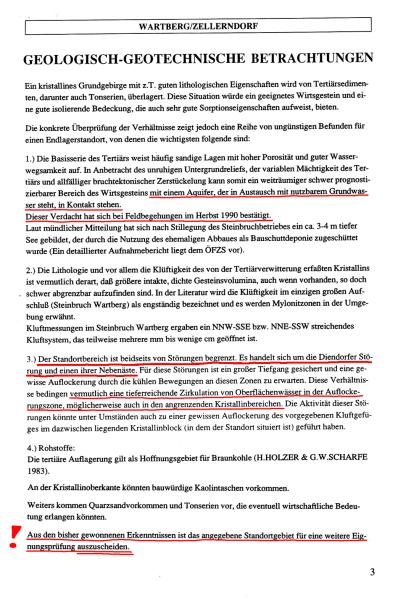

| ELA Standort 15 ZELLERNDORF 17s | |

| 1990 | |

| Archiv Schönhofer - Atommüll |

| ELA Standort 15 ZELLERNDORF 17as | |

| 1990 | |

| Archiv Schönhofer - Atommüll |

| Informationsquellen, Literatur und weitere Quellen |

| Datum der Erfassung | 2025-02-19 |

| Datum der letzten Bearbeitung | 2025-03-10 |

| letzter Bearbeiter | Josef Schoenhofer |